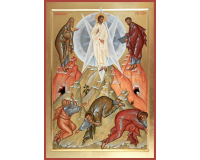

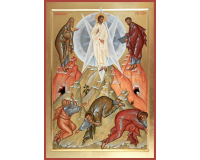

Преображение Христа на Фаворе есть одно из богоявлений, одно из тех явлений и откровений Бога человеку, о которых повествует Библия. Что такое богоявление? Это буквально явление Бога, Его присутствие, Его вхождение в наш земной мир, в земную реальность. При богоявлениях бесконечный и вечный Бог являет Себя в ограниченном мире, в условиях времени. Все библейские богоявления очень таинственны и исполнены глубокого смысла. Бог являлся великим святым и праведникам Ветхого Завета – Аврааму, Моисею, Давиду, Илии, – являлся в важнейшие моменты истории народа Божия, и эти богоявления суть как бы краеугольные камни Священной истории – те основания, на которых она утверждается. Так, например, при заключении завета со Своим народом Бог в таинственных видениях являлся на Синае Моисею и говорил с ним лицом к лицу. Позже на той же горе Он являлся пророку Илии. Моисей – законодатель, а Илия – пророк. Закон и пророки – основание ветхозаветной религии. Господь для того и являлся Моисею и пророкам, чтобы положить основание истинной религии, истинной веры, ибо таким основанием может быть только откровение Бога, Его снисхождение, Его явление человеку.

Преображение Христа на Фаворе есть одно из богоявлений, одно из тех явлений и откровений Бога человеку, о которых повествует Библия. Что такое богоявление? Это буквально явление Бога, Его присутствие, Его вхождение в наш земной мир, в земную реальность. При богоявлениях бесконечный и вечный Бог являет Себя в ограниченном мире, в условиях времени. Все библейские богоявления очень таинственны и исполнены глубокого смысла. Бог являлся великим святым и праведникам Ветхого Завета – Аврааму, Моисею, Давиду, Илии, – являлся в важнейшие моменты истории народа Божия, и эти богоявления суть как бы краеугольные камни Священной истории – те основания, на которых она утверждается. Так, например, при заключении завета со Своим народом Бог в таинственных видениях являлся на Синае Моисею и говорил с ним лицом к лицу. Позже на той же горе Он являлся пророку Илии. Моисей – законодатель, а Илия – пророк. Закон и пророки – основание ветхозаветной религии. Господь для того и являлся Моисею и пророкам, чтобы положить основание истинной религии, истинной веры, ибо таким основанием может быть только откровение Бога, Его снисхождение, Его явление человеку.

Если основание ветхозаветной Церкви – это закон и пророки, то Церкви Нового Завета – апостолы, ученики Христа. И потому им также были даны великие откровения от Бога, потому и они были свидетелями великих богоявлений. Преображение Христа на Фаворе – одно из таких богоявлений, одно из самых важных и значимых. Оно есть как бы продолжение богоявлений, бывших некогда Моисею, Фавор – продолжение Синая. Законодатель ветхозаветного Божия народа Моисей присутствовал при грозных явлениях Бога на горе Синай. Подобно этому и законодатели новозаветного Божия народа, то есть Христовой Церкви, также присутствуют при явлении Бога на горе Фавор.

Евангелие всегда повествует о величайших событиях и делах Божиих в очень сдержанных, простых и немногих словах. Оно никогда не принуждает человека, не пытается насильно и навязчиво убеждать в величии описываемых событий, но предоставляет свободу увидеть это самому. Вот и о Преображении Евангелие говорит очень просто – не расцвечивая, не разукрашивая, без всякого литературного или философского пафоса, столь присущего человеческим речам.

Христос берет на гору только трех ближайших учеников. Уже одна эта черта свидетельствует, что Преображение есть событие совершенно особое, великое и таинственное. Почему Он не взял с Собой других апостолов? По словам старца Паисия Святогорца, причина не в том, что Христос любил Петра, Иакова и Иоанна больше других, но в том, что, напротив, эти трое любили Христа больше других, а потому именно они были способны вместить откровение и Благодать Фаворского света. Прочие же апостолы были еще к этому не готовы.

Христос для Преображения поднимается на гору. Вершина горы есть место таинственной встречи с Богом: она расположена как бы между небом и землей, и человеку нужно, потрудившись, подняться до этого места, а Богу, напротив, нужно спуститься, снизойти до него. Одно древнее предание говорит, что Преображение случилось рано утром, в предрассветное время. Христос провел ночь в молитве, и после долгой молитвы вдруг вид Его изменился, лицо стало, как солнце, а одежда – как свет. Апостолы, утомившись от ночного бдения, спали. Но когда Христос преобразился, они проснулись и от сияния славы Божией испугались и упали на землю. Святые отцы говорят, что на Фаворе Христос приоткрыл апостолам славу Своего Божества – славу, которую Он всегда имел, но которая ранее была невидима для них. Он показал ее не во всей полноте, а лишь в малой мере, в какой человеческая природа способна вместить. И совершенно неудивительно, что апостолы испугались, – ведь они присутствовали при явлении Бога, Творца вселенной, а, по словам преподобного Силуана Афонского, человек не может вынести славы небесного явления. Впрочем, страх апостолов не был обычным животным страхом, который человек испытывает, например, при большой опасности. Это был совершенно другой страх, совершенно особое состояние, которое правильнее назвать священным трепетом.

В видении перед Христом предстояли два величайших праведника Ветхого Завета – Моисей как основание закона и Илия как основание пророков. Своим присутствием они подтверждали, что Христос есть истинный Мессия – Тот, о Котором говорят закон и пророки.

Во время Преображения явилось световидное облако и покрыло их всех. Из облака апостолы услышали голос Бога Отца, говоривший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Таким образом, на Фаворе апостолы присутствовали при откровении Бога Троицы: Отца – через произнесенные слова, Сына – преобразившегося Христа и Святого Духа – в светоносном облаке.

Преображение показало, как происходит встреча человека с Богом, каков способ и образ этой встречи. Способ ее всегда один – через Фаворский свет, осиявший на горе апостолов. Бог входит в наш мир и является человеку через Благодать, через нетварную энергию Божества. Чтобы встретиться с Богом, нужно, подобно апостолам, принять в себя этот свет, эту энергию, и другого пути не существует. Те, кого Православная Церковь прославляет как святых, как раз и есть люди, принявшие в себя Благодать и через это сподобившиеся встречи и родства с Богом.

Встреча с Богом для чистых душ всегда есть блаженство. Преподобный Силуан говорит, что едва Благодать коснется человека, как он от радости забывает весь мир. Так было и с апостолами на Фаворе. Это видно из слов Петра. «Господи! – говорит он, – хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». От великой и неземной радости он не знал, что говорил, но хотел, если бы было возможно, чтобы время остановилось и чтобы вечно пребывать в нетварном свете со Христом.

Тайна Фаворского света – это тайна Будущего века. Именно свет Благодати будет светом Царствия Христова. В книге Откровение описывается Небесный Иерусалим, город святых, и там сказано, что он не нуждается ни в солнце, ни в луне для своего освещения, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Это говорится о нетварном свете, – именно он является той Божией славой, которой будет осиян Небесный град и его святые обитатели. Таким образом, Преображение – это еще и прообраз Будущего века, блаженной вечности, где все будут сиять нетварным светом, подобно Христу, о чем и Сам Он говорит, что праведники просветятся, как солнце, в Царстве Отца их.

Но еще и здесь, в земной жизни, человеку можно принимать в себя нетварный свет. Вместилищем его были все святые и праведники. Этим светом сияло лицо Моисея на Синае, этим светом сияло лицо преподобного Серафима при беседе с Мотовиловым. И у других святых по временам этот свет становился видимым для людей. Почему и изображаются они на иконах с нимбами вокруг головы.

Каким путем шли святые, таким и мы должны идти – путем стяжания Благодати, чтобы и нам через соблюдение заповедей, через очищение от грехов и страстей стать причастниками Фаворского сияния, света Будущего века; чтобы и мы вместе с Господом, апостолами и всеми святыми просветились как солнце в грядущем Царстве Христа. Аминь.

Свщ. Иоанн Павлов

(5)

Это было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф.4:24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы.

Это было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф.4:24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы.